音乐

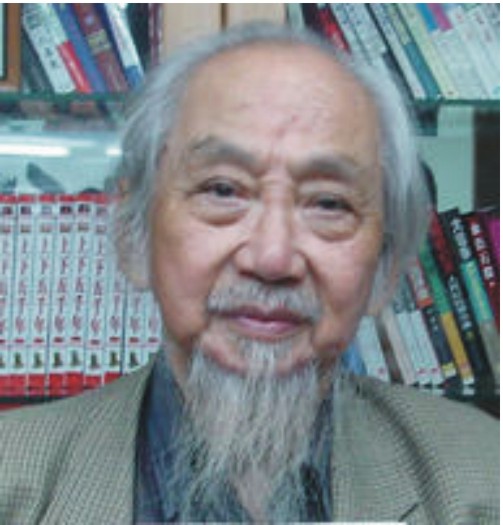

我的父亲黄源澧--一生无私奉献的音乐教育家

作者: 来源: 发布时间:2009-6-15 点击次数:

我的父亲黄源澧1916年出生于湖南,我的祖父是一位音乐教员,任教于湖南第一师范,他的学生中最负盛名者莫过于毛泽东主席。我父亲自小表现出音乐才能,能够演奏三弦、风琴、钢琴、他在四伯黄源洛指导下学习小提琴,又拜师学习大提琴。成为学校的音乐活动的组织者,人称“少年乐手”。1934年初在四伯的资助下到上海正式学习音乐,主修大提琴,钢琴、小提琴和声乐。当他听到上海工部局乐团的演出后,心中便萌生了为国家建立一支高水平的乐团的理想。他从师于上海工部局乐团的大提琴首席,因为有好老师,有动力,又有些基础,加上他异常的刻苦,1937年以优异成绩毕业。在朋友的帮助下,考入南京励志社管弦乐队。除了乐队工作,还担任钢琴伴奏,大提琴独奏,逐渐有了名气。抗日战争爆发后,随励志社管弦乐队经过武汉辗转到了重庆。他担任励志社管弦乐队的大提琴首席,由于这个乐队常常为达官贵人的社交活动服务,有辱音乐家的尊严,他毅然离开了励志社乐队。

当时在重庆的乐团有国立实验剧院管弦乐团(原山东省立剧院弦乐团),由陈田鹤领衔,后又由毕业于巴黎音乐院的郑志声担任指挥。国立音乐院实验管弦乐团(原中央广播电台管弦乐团),先由金律声任指挥,后由吴伯超任指挥。中华交响乐团由郑志声、吴伯超、马思聪、王人艺先后担任指挥。因为当时优秀的演奏家不多,每一个团的人员也不齐,常常你中有我,我中有你。兼职的现象非常普遍,父亲在这些乐团里均担任大提琴首席。那个时期我父亲与吴伯超、马思聪、王人艺、戴粹伦等人,排练之后,为了省钱,常常在一起合伙做饭。话题通常都归结到一点,管弦乐队的演奏人才必须从小培养,他们期望能有一所小孩子学乐器的学校,培养出一支可以与上海工部局乐团媲美的乐队来。这个管弦乐同仁的共同愿望,终于在1945年达成,吴伯超受命建立国立音乐院幼年班。所以,从呼吁、游说、筹建到建造幼年班的前前后后,吴伯超与我父亲(大提琴首席)和王人艺 (小提琴首席)时常商议如何办幼年班和如何办好幼年班的各项事宜,吴先生也得到了我父亲等管弦乐界同仁们的强有力的支持。吴伯超先生最早找我父亲和王人艺到国立音乐院幼年班工作,父亲觉得实现多年愿望的时刻到了,于是走进了我国第一所音乐家的摇篮——国立音乐院幼年班。

他被聘为大提琴教授和副教务主任,父亲负责专业教学工作。我记得我们家搬到重庆郊区青木关幼年班时,我刚刚过了五岁的生日(6月30日)。我父亲经过一段招生工作后,在日本人投降前夕,国立音乐院幼年班正式开学。幼年班的学生都记得他们入学时,一个个站在我父亲的面前,检查手、嘴唇……,父亲为他们分配专业。手大的学习大提琴,手小的学习小提琴……,管乐因为没有乐器,怕小孩子会伤身,一律学习钢琴。

前后招收了140名学生,大都从重庆和周边地区的保育院、慈幼院、贫儿院等战时失散的儿童中招收的。幼年班班主任俞文先生不常来学校,幼年班的管理工作便落在了教务处正副主任梁定佳和我父亲肩上。第一次幼年班校务会议上,父亲就提出了一整套科班的办学措施,每天规定练习时间,教师检查琴房,每周检查学习进度,实行严格的淘汰制(这些措施一直延续到附中)……等等。全体学习视唱练耳,等同主科,父亲和吴伯超对学生的耳朵的要求特别严格。他认为耳朵不好的人,学什么乐器都不会成功。当时,学校简陋,连教员都不够;国立音乐院只有钢琴15台,拨给幼年班四台;大小提琴幼年班只好请木匠由我父亲监制了一批2/4、3/4的小琴……。

抗战胜利后,各大机关纷纷回迁,不少学生随家人返往各地。46年4月由我父亲主持,吴伯超亲自参与了对学生的甄别考试。只留下五十多名学生,他们千辛万苦到达常州。梁定佳提前到南京协助接收,不幸染伤寒于1947年春去世,吴伯超即任命我父亲担任教务处主任,赵东元为班主任。由父亲主持教学、招生工作。父亲按照双管乐队的编制为每个学生选择专业,安排课程,检查学生业务学习……。1947年他完全接管教务处后,就着手组织了学生乐队,亲自担任指挥。从莫札特《小夜曲》、《诗人与农夫》等简单的曲目开始,把学生领进了管弦乐合奏丰富多彩的新天地。通过乐队课,他看到学生加强了合奏配合能力,练习了耳朵音准和强化了读谱能力,于是,乐队课就正式纳入了幼年班的课程。这就是全国第一个少儿管弦乐团。后来许多人成为中央乐团及上海交响乐团的演奏家:李学全、盛明耀、刘奇、方国庆、邵根宝、张应发、耿高明、岑元鼎、马育弟、高经华、梁庆林、白哲敏、陈长泉、陆有瑞、林深、盛明亮、李仲平、黄伯荣、尤奎、胡国荛、谢厚鸣、朱工七、朱信人、罗成、阿克俭等。培养出我国著名的作曲家、教育家,比如田丰(田保罗),金湘、张孔凡、郑石生、徐多沁、黄晓和、毛宇宽、赵维俭、李向阳、王永新、胡炳余、李桐洲等。

我父亲说,办这个学校既无外国经验,又没有蓝本可循,只能边摸索、边总结。由于有好教师,又有严格的训练和严格的管理,他们的努力很快就传出了好消息。1949年4月幼年班的学生到上海参加了首届全国少年儿童器乐比赛,除了刘诗昆(尚未进幼年班)得到钢琴一等奖外,其它奖项被幼年班学生所囊括。一时间国立音乐院幼年班名声大震,引起音乐界的广泛关注。幼年班在短短的几年中,由一张白纸变为令国人刮目相看的音乐新军。

1948年下半年,随着解放大军三大战役的胜利,逼近南京,国立音乐院为了保全师生的安全,下令能够离开学校的都尽量疏散,只剩下了无家可归的 60多个学生和十几个老师,除了常州本地老师,只有我父、母亲(王辉庭)郑华彬和不大露脸的赵东元。在幼年班所租用的灵官庙南面,是常州的城墙,它的直线距离学校不足100米,国民党在的坡上挖了许多战壕,局势骤紧。

当时大家最关心的是学生的安全和经济问题。

首先是学生的安全问题,父亲怕学生到外面去可能会发生危险,为了保护学生,他采取了把学生与外界隔绝的办法。他组织所有的学生上、下午排练乐队,晚上上视唱练耳课。

经济问题有关学生的生计。1948年8月,国民党强行发行了金圆券,不久金圆券就狂跌,米的价格一日可以暴涨好几次……。学校里的一切开支,都要等每月发薪时到南京国立音乐院去领。只要钱一到,学生们就分头到各处去兑换银圆,哪怕早一分钟都可能使大家的碗里多一点内容。1949年1月下旬,父亲到南京领了一麻袋共100亿金圆券,因为上火车时人群蜂拥而上,他抱着一大麻袋的金圆券挤不上去,只好学着跑单帮的样子,果敢地爬上了火车车顶。一到达常州,立即让老师带领几个大一点同学,赶到米店尽数买成米,这些米一直维持到常州解放。

48年底,特别在淮海战役之后,国民党已陷入恐慌无章、危如累卵。而幼年班在炮火的射程之内。我的姑父周自强先生时任京沪杭警备司令部的副参谋长,几次劝说我父亲撤离常州,他可以送我们一家去上海,然后再想办法去台湾。父亲知道留下来的的学生大多是孤儿,校外无处栖身,而且艰难创立的学校将毁于一旦。他毅然选择了“我和他们在一起,生死共存”。父亲和郑华彬老师执意坚守在学校,并用自己的薪水补贴学生的伙食,艰难地维持学生的生计。

常州解放,幼年班终于安全地度过了战争。我父亲看到解放军衣服都变色了,露宿街头、纪律严明,留下了很好的印象。他坚信“得民心者,得天下”,共产党得民心,所以得天下,民心所归嘛。他加入到同学们组织的活动中,于是,他漂亮的毛笔字也贴上了常州的大街小巷。

然后,他们投入到了文艺宣传的行列里去了。当学生为演出《斯大林颂》找不到男高音独唱而烦恼的时候,我父亲主动出来担当起男高音独唱,同学们都非常吃惊,更让他们吃惊的是“大提琴家黄源澧居然拥有一副漂亮的男高音嗓子!唱得棒极了”!他们不知道,我父亲在上海美专专门学习过声乐的。后来父亲还承担了《黄河颂》的独唱。

当时军管会只相信学生,教师们都靠边站,父亲为学生和学校的前途而焦虑万分。一直没有忘记当初建校是为了建立中国最好的乐队的初衷。在没有任何职务的情况下,他逢人就打听他那些到延安去的同学、同事、朋友的下落。并变卖了他的一些小米,来往于沪宁之间,终于在上海打听到吕骥、李凌、李元庆在筹办国立音乐学院的消息。于是他又北上与他们商谈有关幼年班的前途、合并等问题。终于在1950年4月幼年班一行72人到达天津大王庄。因为幼年班的学生年龄都大了,更名为中央音乐学院少年班。任命我父亲为少年班主任。

父亲把幼年班的全班人马连同幼年班的全部资产完整无缺地交到了中央手里,另外还带来了一支当时中国唯一的少年管弦乐队。虽然,这支乐队因为不少同学参军去了,有一些声部不全,但是,吕骥听了幼年班的少年管弦乐队汇报演出后,依然十分惊讶和高兴,还询问有没有柴可夫斯基的作品。说实在的,对于中央音乐学院来说,不啻是天上掉下来的馅饼。

2006年9月7日,我代表我父亲去看望喻宜萱先生,她刚刚度过了97岁的生日,喻老院长思维清晰、言简意赅,令我钦佩之极。如今当年中央音乐学院建院的元老中,仍然健在者已经不多了。她说:“你父亲是建立中央音乐学院的大功臣,是奠基人之一”。她接着讲述了中央音乐学院建院初期的情况,1950年6月建院,她是10月4日到学校的。此前,她受联合国科教文组织的派遣,到欧洲去考察各国的音乐学院。她说:“我的眼界是很高的”。当她到中央音乐学院时,见到学院的现状,感到不仅学校的设施不够完善,教师队伍以及学生的质量均良莠不齐,实在不能令人满意。惟有少年班与国际音乐教育水平相近,使她为之一振,感到十分宽慰,使她看到了我国音乐教育的希望。她很认真地说:“是你父亲的少年班托起了中央音乐学院”。我想,现在的情况恐怕还是这样,附中 “托起了中央音乐学院”。

由于幼年班的显著成绩得到大家的认可,51年文化部决定在中央、上海两院建立少年班。当时,上海音乐学院称为中央音乐学院附属华东分院,也效法中央音乐学院,复制了少年班。(上海称为恢复少年班,留在上海的王人艺、范继森先生等本来就是幼年班的元老)。学生有丁芷诺、俞丽拿、邓尔博、龚耀年、沈榕、沈西蒂、黄白、卞祖善等等。

我父亲带着欢欣鼓舞的心情,迎接他所期盼的和平安定的、踏踏实实地办学的好时光,他为之奋斗的音乐教育事业迎来了稳固的发展时期。他的眼前一片光辉灿烂,心中涌动着无限的激情和巨大的动力。长年的战争终于结束了,长年在颠簸流离中的那颗忐忑不安的心终于放下来了。共产党带来了一股清新的、明朗的朝气,与国民党完全不同,全国上下齐心合力,各行各业一派欣欣向荣。大家都非常兴奋,父亲自然也是踌躇满志,心想终于可以好好干一番了。

建国初期,乐器奇缺,父亲把他心爱而昂贵的大提琴,让天津乐器厂的师傅拆成了一片片的,当作模具按照比例做些学生用琴。而被拆得七零八落的大提琴却在乐器厂一年多才粘合起来,琴身有几处一直没有粘好,造成永久性的损伤,大提琴的声音就大不如前了。把琴板上的商标也被撕去,至今我们都不知道这把大提琴是出自何处,出自那位大师之手。我们从这个故事里,也可以看出我父亲为学校,以及为他那些学生勇于牺牲、从不计个人得失的高贵品德。所谓“心底无私天地阔”。

中央音乐学院招生面向全国,生源扩大了,学生的质量有了很大的提高,比如:刘诗昆、林耀基、盛中国、殷承宗、王立平等人,还招收了女生。我父亲尽兴地发挥他的想象力,去实现他的办学的理念,他广罗人才,在全国寻求高级专业、文化课教师,壮大了教师队伍;扩充了音乐基础课,音乐理论课,还增加了曲艺、说唱、民间音乐等课程。1955年又创办了附小,使学习音乐的年龄更小,为附中提供更好的生源。从而完成了中央音乐学院大、中、小学一条龙的音乐教育体系,沿用至今。进而,考虑到一些年龄偏大,错过从小学习音乐的有才华的初中毕业生,创建了四年制、三年制,这里面有后来的人民音乐家施光南,音乐理论家梁茂春,以及如今进入作家行列的王朝柱等。于是,全国音乐院校竞相复制,相继成立附中、附小,使我国的音乐教育事业得到了迅速的发展。

1957年担任中央音乐学院附中校长。1959——1986年担任管弦乐系副主任、主任、大提琴教研室主任。

首先他把管弦系短缺的专业和教师补齐。壮大教师队伍,网罗天下英才,他努力争取国内的优秀的演奏家来学校任教。在他的坚持下,制订了我国第一部有国际水平的大提琴教学大纲,在大提琴教研室实行。并推广到管弦乐各个学科。使管弦乐系的教学逐步走向正规化、合理化。

改革开发以后,他参与并主持了全国艺术院校第一届青少年大提琴比赛,其主要目的是加强国内交流。他主张各种乐器都举办了全国性的比赛,可以发现人才、提高技艺、加强交流、促进各专业的发展。他提倡各抒己见的学术研究,使管弦系的学术论文、专著、译作大量涌现,强化了管弦系的理论研究,从而,使教学质量有了明显的提高。

1982年他担任英国普里茅斯国际四重奏比赛评委会的评委,1985年担任全国大提琴比赛评委会主席。他还担任中国音乐家协会大提琴学会会长。以后又担任历届全国大提琴比赛顾问,他是研究生导师,学术委员会委员……,他在古稀之年再一次焕发了青春,发挥了余热。

我在采访父亲附中和管弦乐系的同事时,他们对父亲的工作作风和亲和力都十分佩服,引以为榜样。他们一直用我父亲的工作方式来经营学校,虽然会有分歧、有争执、有不同意见,却能互相补充、互相吸取。从来没有红过脸。父亲在为人处世、在师生关系、在干部关系上都有着无形的影响,大家都由衷地敬重他,以他为楷模。他们感谢父亲为附中打下了良好的基础,并把父亲的工作作风变成为一种财富,一代一代地传承下去。著名教育家方kun先生说:“黄先生实际上是中国专业音乐学校的奠基人,这个评价是公正的。”

父亲建立中国最好的乐队的愿望,其实在1956年成立中央乐团时就已经实现,当时乐团十几个首席全是幼年班的毕业生。现在学校越办越好,人才辈出,许多学生在国际舞台上崭露头角,遍及全国乃至全世界的乐团。在1995年他写到:“他感到无比的欣慰和自豪,有时竟流出了激动的泪水”。他参加了附中的前身幼年班的草创,完善了附中、管弦乐系的建设。他与他的同事一起完成了中央音乐学院大、中、小学一条龙的音乐教育体系,并把她扶植和完善,他作为园丁为此付出了全部心血。但是他的一生做得多、说得少,从不张扬,从不夸夸其谈以功臣自封。他一生淡泊名利、他一生安贫乐道、他一生达观超然、他一生无私奉献,不思索取、不思回报、始终不渝。

阅读排行